安全工程专业课程

矿山压力与岩层控制

金洪伟 & 双海清

安全科学与工程学院

如何浏览?

- 从浏览器地址栏打开 https://zimo.net/ky/;

- 点击链接打开演示文稿,使用空格键或方向键导航;

- 按f键进入全屏播放,再按Esc键退出全屏;

- 按s键打开演讲者视图(在多屏播放时有用);

- 按Alt键同时点击鼠标左键进行局部缩放;

- 按Esc或o键进入幻灯片浏览视图。

请使用最新版本浏览器访问此演示文稿以获得更好体验。

绪 论

目 录

课前测试

问题 1:你认为我国煤矿的平均开采深度在什么范围?

答案:C

解释:目前我国煤矿的平均采深大概为 550m,采深超过 1000m 的深井超过 50 个。我国煤矿开采深度正以 8~12m/a 的平均速度向深部延伸,未来深部开采的煤矿越来越多,开采难度会越来越大。

课前测试

问题 2:“采煤工作面的支架必须足够强大到能承受直到地表的上覆岩层的总重量”,你认为这么说正确吗?

答案:B

解释:按支架控顶距 5m、宽度 1.5m、煤层埋深 600m 计,支架支撑范围内覆岩的重量超过 1 万吨,显然,支架没有“万吨水压机”的能力。实际上,支架支护用的是巧劲;相关细节,将在后续学习到。

课前测试

问题 3:“采煤工作面最挨近煤层上方的几层顶板越硬越厚,就越不容易垮落,进而对支护也越有利”,你认为这么说正确吗?

答案:B

解释:当采煤工作面上方存在厚硬顶板时,确实能悬露很大面积而不垮落,但随着采空区面积的不断增大,基本上终有垮落的一天,这时容易导致顶板突然大面积垮落,形成暴风甚至冲击地压,这种情况对支护反而极为不利。

课前测试

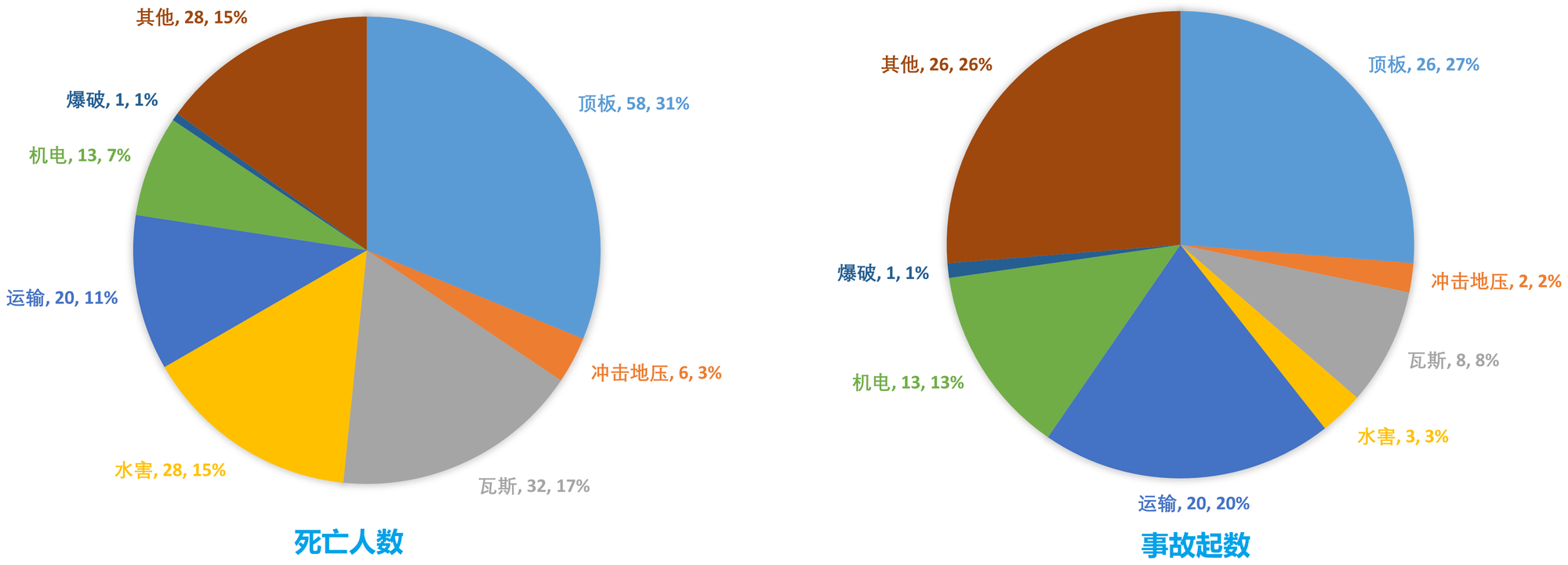

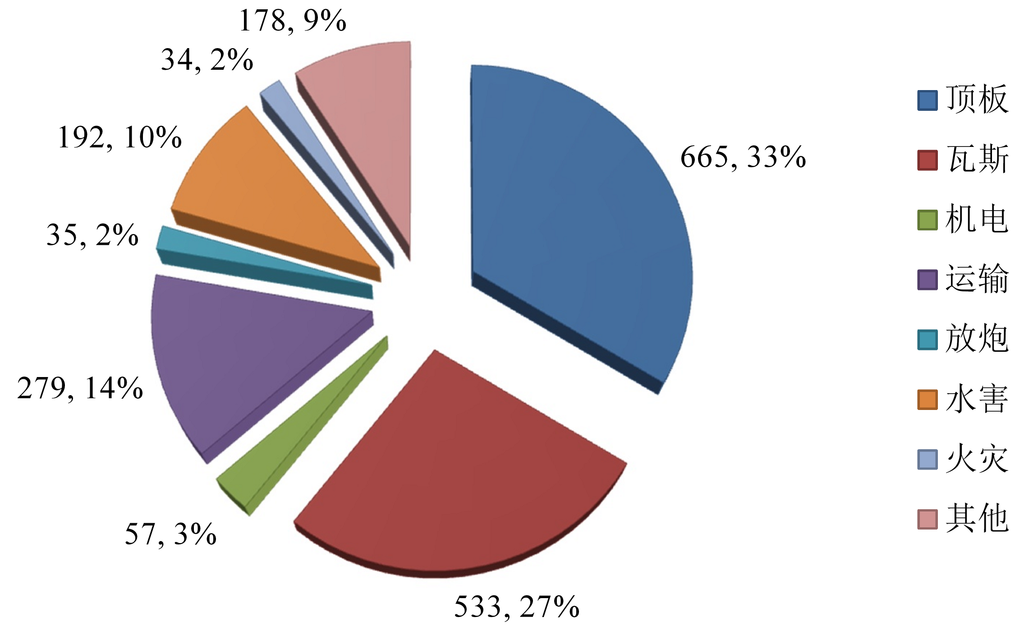

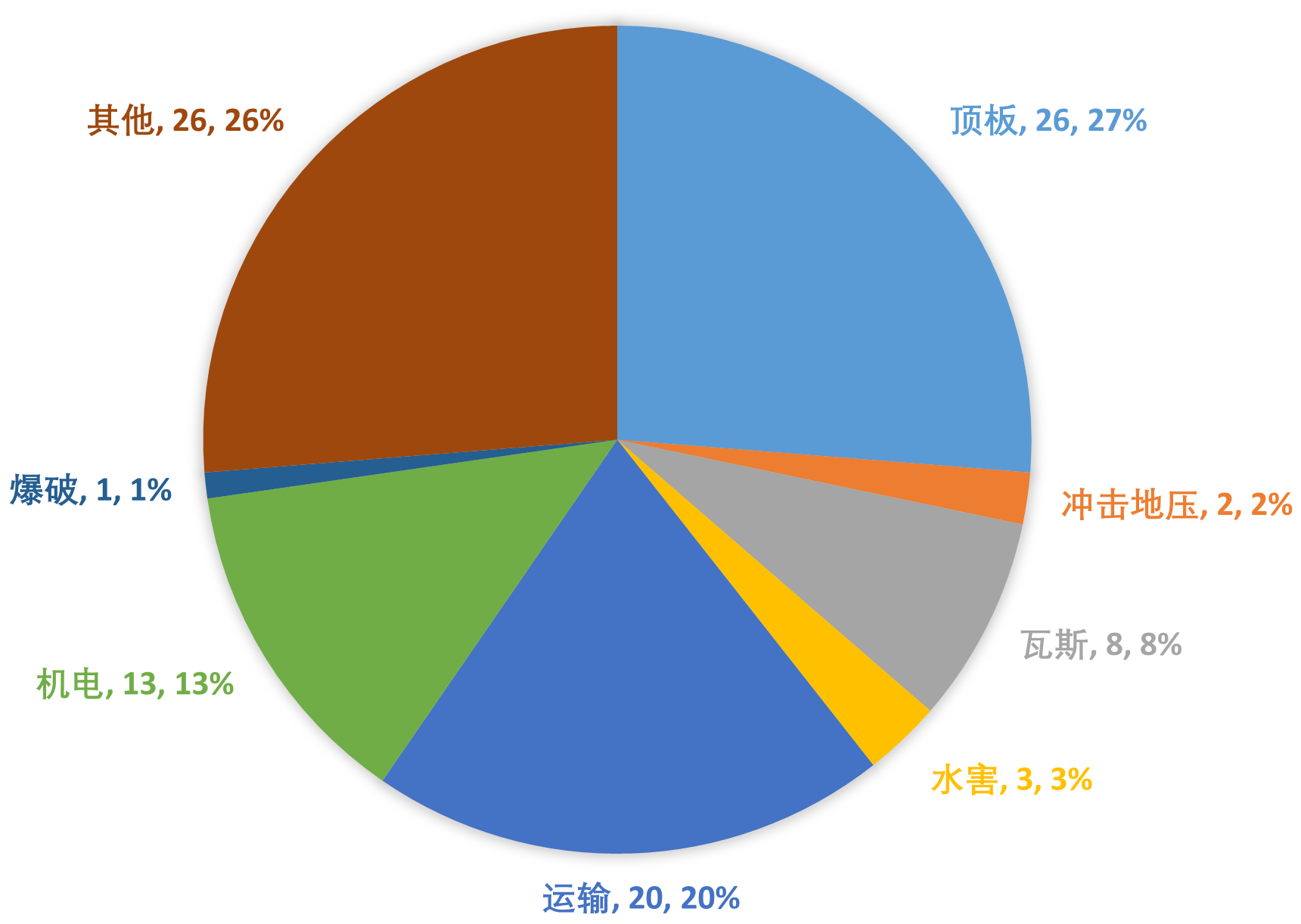

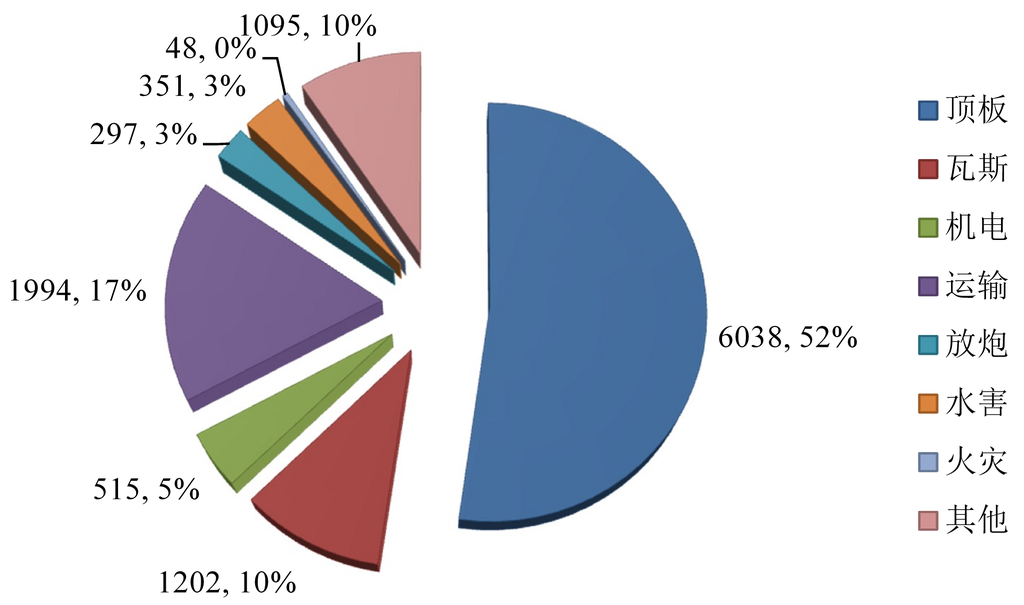

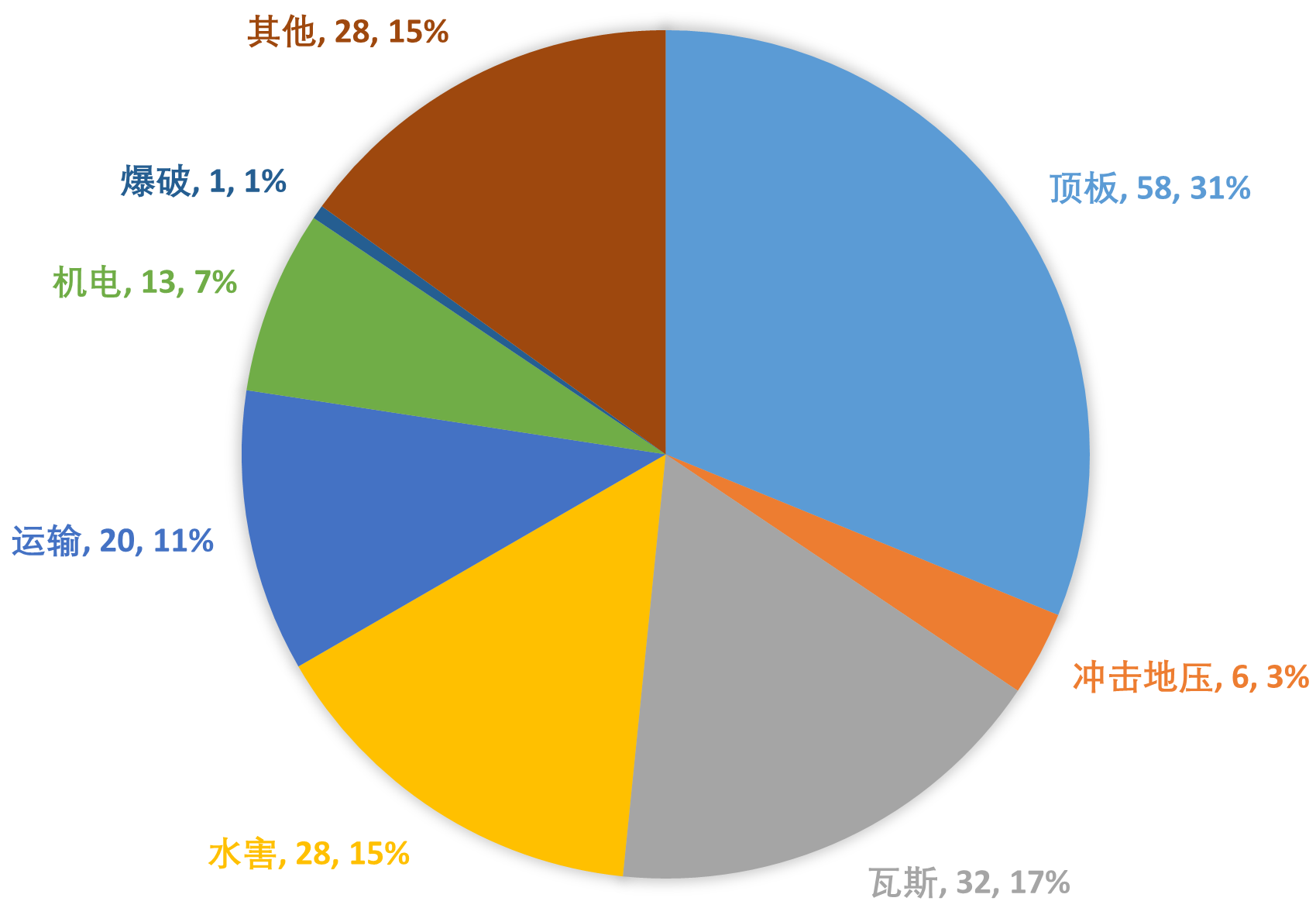

问题 4:我国各类煤矿事故中,最严重的事故类型是什么?

第1节 基本概念和主要内容

1.1 基本概念

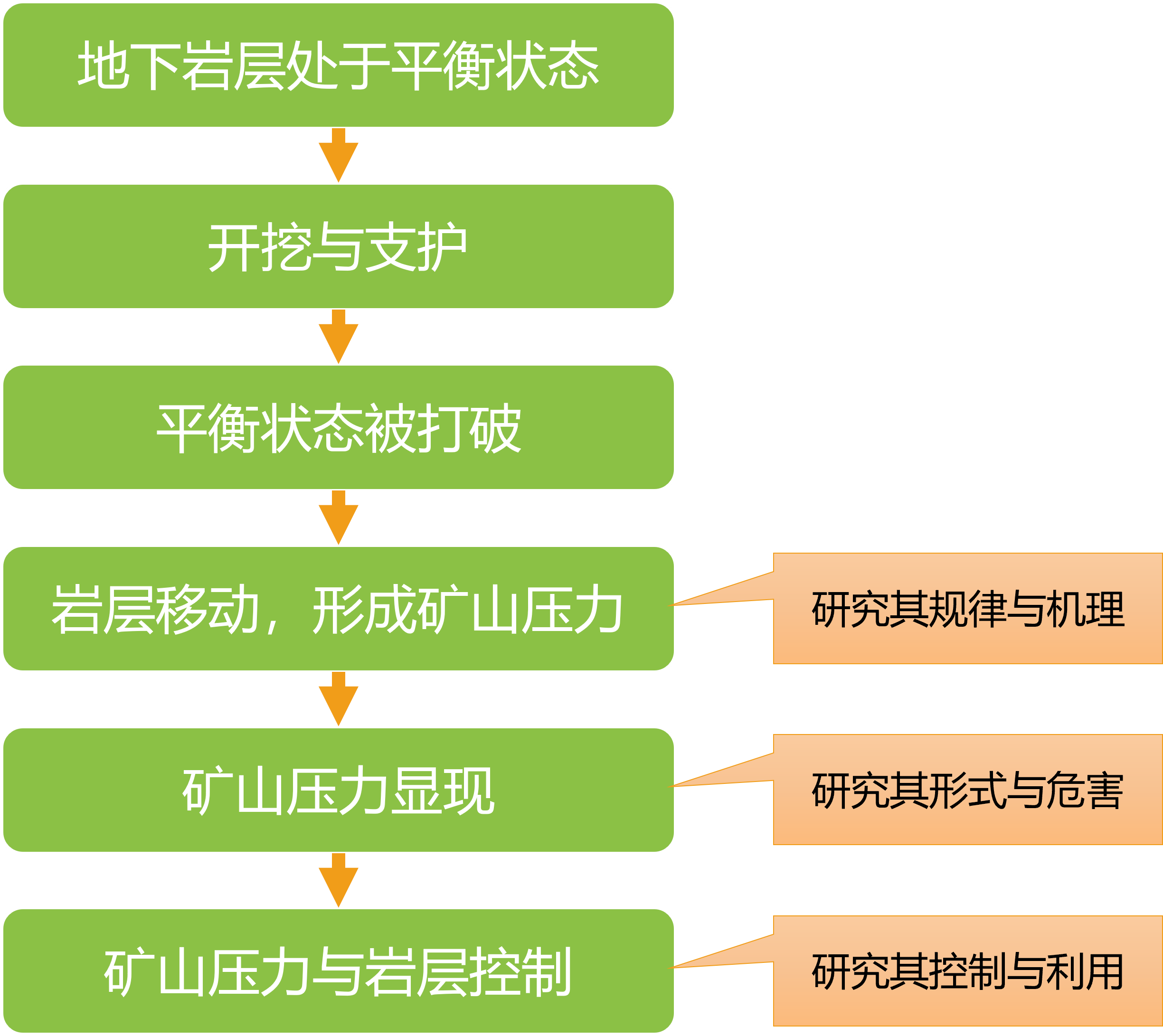

- 矿山压力

- 地下岩体在受到开挖以前,原岩应力处于平衡状态。开掘巷道或进行回采时,破坏了原始的应力平衡状态,引起岩体内部的应力重新分布,直至形成新的平衡状态。这种由于矿山开采活动的影响,在巷硐周围岩体中形成的和作用在巷硐支护物上的力定义为矿山压力。在相关学科中也称为二次应力或工程扰动力。

1.1 基本概念

- 矿山压力显现

- 在矿山压力作用下,会引起各种力学现象,如岩体的变形、破坏、塌落,支护物的变形、破坏、折损,以及在岩体中产生的动力现象。这些由于矿山压力作用使巷硐周围岩体和支护物产生的种种力学现象,统称为矿山压力显现。

1.1 基本概念

- 矿山压力控制

- 在大多数情况下,矿山压力显现会对采矿工程造成不同程度的危害。为使矿山压力显现不致影响采矿工作正常进行和保障安全生产,必须采取各种技术措施把矿山压力显现控制在一定范围内。对于有利于采矿生产的矿山压力显现,也应当合理地利用。所有人为地调节、改变和利用矿山压力作用的措施,均叫作矿山压力控制。

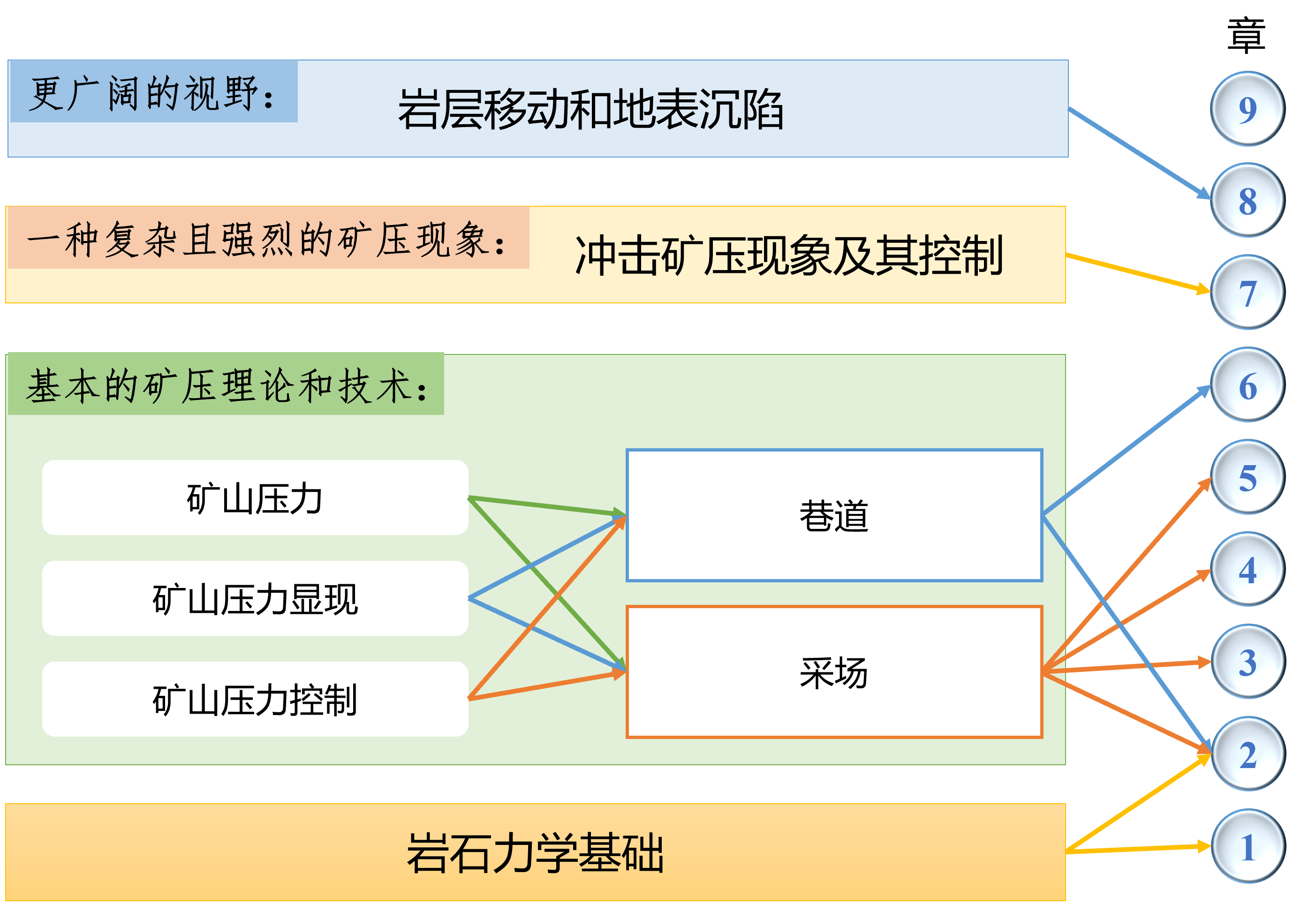

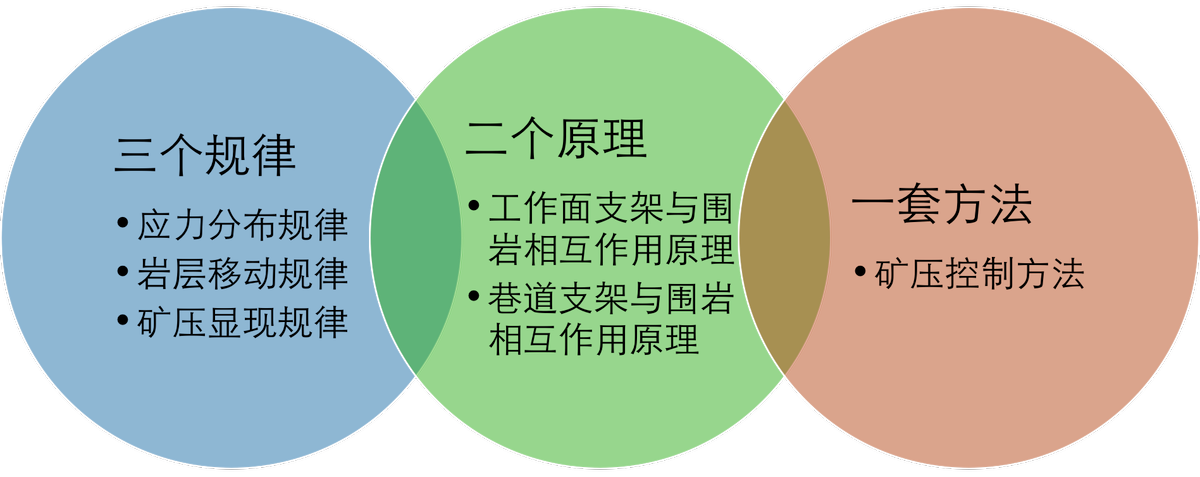

1.2 主要内容

1.2 主要内容

第2节 学习本课程的意义

意义之一:矿山压力与岩层控制是采矿科学的灵魂,是理解煤矿开采设计和灾害防治的重要基础。

煤矿各类事故中,顶板事故(包括冒顶、片帮、支架垮倒、冲击地压等)发生次数最多,造成总伤亡最大。

运输巷发生冲击地压事故,造成10人死亡,64人受伤

有毒有害气体溢出导致人员窒息,造成16人死亡,11人受伤

转载机头处发生冒顶事故,10名被困矿工有1人获救,9人遇难

顶板抽冒导致溃砂溃泥事故,造成20人死亡

第3节 学习本课程的意义

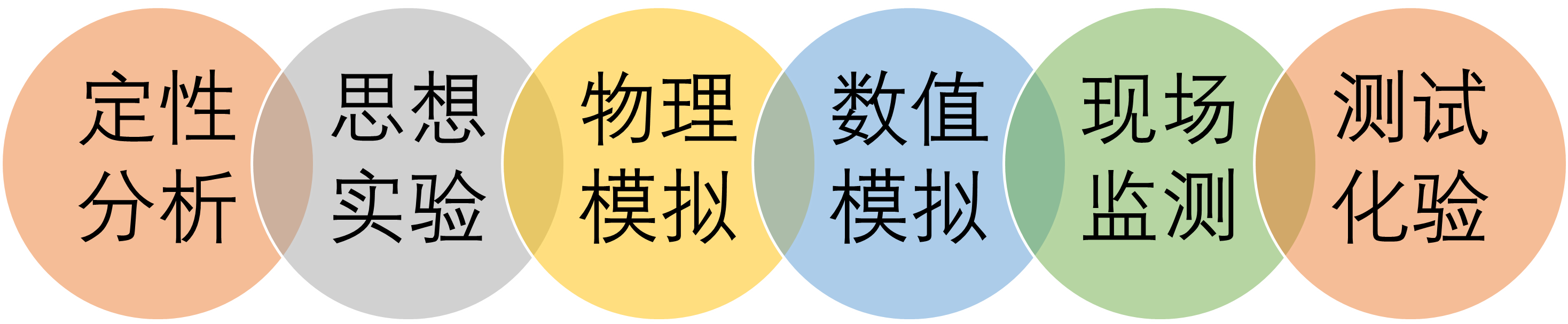

意义之二:了解、掌握在工程上处理复杂问题的方法。

以往使用的方法:

- 解析方法(物理学、工程力学)

- 简化后建模求解(矿井通风)

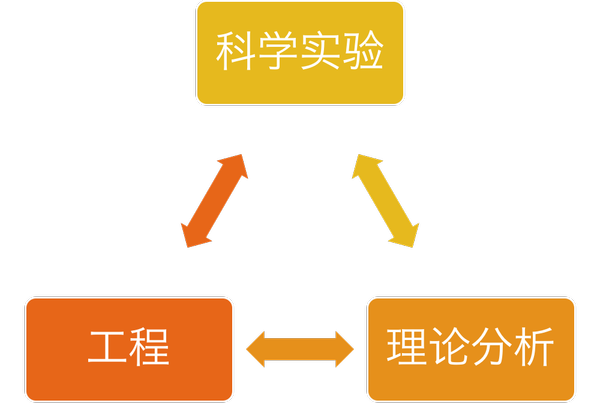

矿压问题的几何、本构模型、边界条件过于复杂,多数无法进行精确建模和解析计算,需要借助如下方法:

第3节 学习本课程的意义

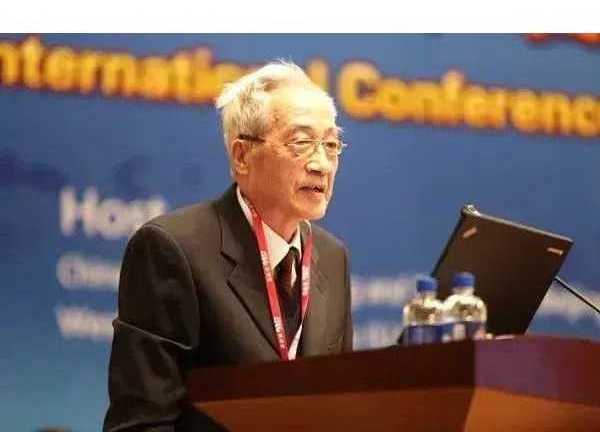

意义之三:学习先驱者在科学研究时胸怀大志、无私奉献、兢兢业业、百折不挠的精神。

本教材是国内外多年矿压研究成果的结晶,其第一作者钱鸣高院士是中国矿山压力与岩层控制学科主要奠基人之一。从本书内容可以看到一个科学理论从萌生、寻证、成熟和发展的整个过程,这期间必然伴随着热爱、信念、艰苦求索,以及这耗尽的青春和生命。

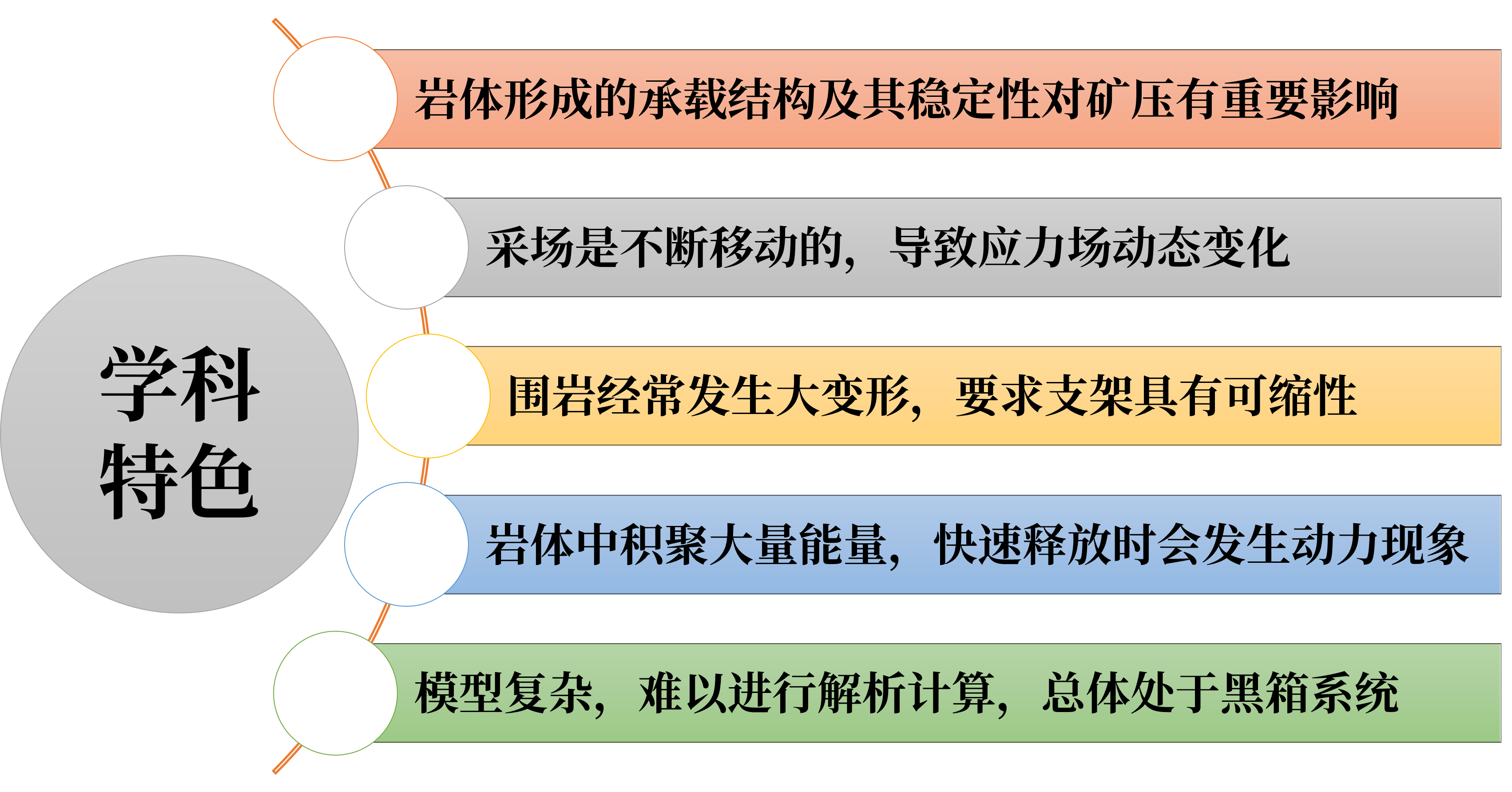

第3节 矿山压力与岩层控制的学科特色

地下开采过程处在一个环境恶劣、条件多变、技术措施复杂的状况,因而,矿山压力与岩层控制的研究具有其独特的难点和学科特色。

3.1 采矿工程岩体结构的本质

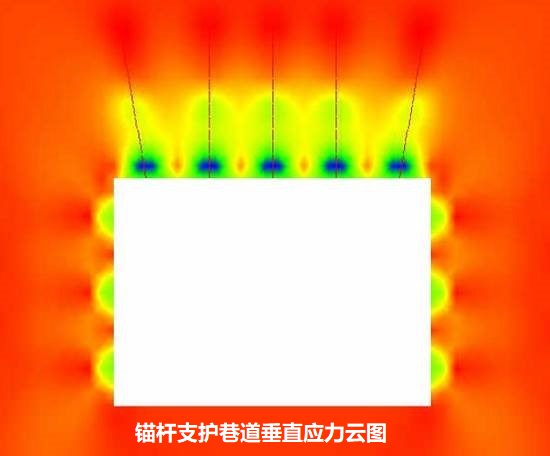

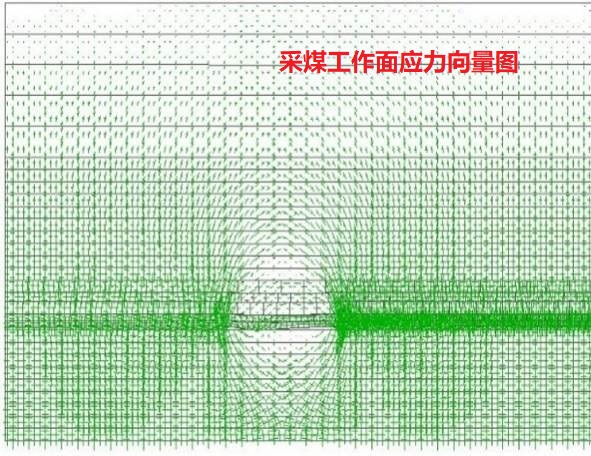

作用在支架上的载荷远远小于上覆岩层的重力,说明采掘空间是处于上覆岩层的某种结构保护之下。采场上覆岩层形成结构,结构的形态和稳定性不仅直接影响到采场,也将影响到开采后上覆岩层运动的形态及地表塌陷形状。

因此,采场上覆岩层所受开采的影响,事实上是块体与散体力学相互作用的结果,弄清采场上覆岩层结构是研究矿山压力与岩层控制的基础。

3.2 采矿工程的移动特性

采矿工程中采场是不断移动的,安设的人工支护的服务年限大多不长,许多工程结构物可以随采随废,且要求采场支架具有较好的移动性能。移动的采掘空间导致其周围应力场(矿山压力)不断变化,有时应力的叠加使得采掘空间的稳定条件更加复杂。

因此,采矿过程中应注重各开采空间相对位置的变化,注意观察开采过程中应力场动态变化规律。

3.3 采矿工程中围岩的大变形和支护体的可缩特征

采矿工程中作业点埋深大(相应地应力高),采场空间大,导致围岩破坏严重,变形量大。处于大变形状态的围岩容易因失去平衡而发生事故。人工支护必须顺应围岩的大变形、大位移,并充分利用围岩破坏后的残余强度,促进已破坏的围岩形成自稳结构。这要求采矿过程中支架既要具备良好的支撑性能,又要具备一定的可伸缩性能。

3.4 采矿工程中的能量原理和动力现象

容易出现冲击地压、顶板大面积来压、煤与瓦斯突出以及矿震等动力现象。这些现象一般为岩体快速的破坏失稳与能量释放过程,机理比较复杂。

3.5 矿山压力与岩层控制研究方法的综合性

矿山压力及其显现主要使用各种力学方法进行研究,包括弹性力学、结构力学、散体力学、渗流力学,尤其与岩石力学紧密相关。大多数时候,对煤炭开采过程中遇到的矿压现象,难以准确地建立模型并进行解析计算,使得矿山压力总体上处于一个黑箱系统中,研究难度很大。

第4节 矿山压力与岩层控制研究的历史简况

4.1 对矿压的早期认识阶段

早期有零星的关于采矿、支护、地表沉陷导致地面建筑物或构筑物破坏、充填等的记述。

4.2 建立矿压早期假说的阶段

19世纪后期到20世纪20年代,开始利用比较简单的力学原理解释出现的一些矿山压力现象,并提出一些初步的矿压假说。代表性的成果包括:

- 压力拱假说:巷道上方能形成维持自然平衡的压力拱。

- 悬臂梁假说:采场上方未破断的岩层类似一个悬臂梁,对下方的开采空间起保护作用。

- 岩石坚固性系数 f:用于衡量岩石的强度,对岩石进行分类。

- 开始进行岩层移动观测。

4.3 以连续介质力学为理论基础的研究阶段

20世纪30~50年代,开始使用弹性理论研究矿山压力问题。代表性的成果包括:

- 用弹性力学计算得出圆形巷道周围的应力分布。

- 推导出岩体自重应力的计算公式。

- 研究了由于开掘各种形状的垂直和水平单一巷道引起的自然应力场的变化。。

- 认识到非均质性、各向异性对岩层性质的影响。

- 用连续介质力学方法研究了岩层移动与地表沉陷问题。

- 使用相似材料模型及光弹性模型进行模拟研究。

- 出现 U 型钢拱形可缩性金属支架(1932年,德国)、摩擦式金属支柱(30年代,德国)、锚杆(1940年,美国)、自移式液压支架(50年代,英国)。

4.4 近代发展阶段

20世纪60年代至今。主要在以下方面取得进展:

(1)理论研究方面:进一步认识到岩石的真实性质

- 提出了“岩体”的概念,认识到了弱面对岩体性质的重要影响。

- 出现了一系列边缘学科分支和研究方法:岩石断裂力学、岩体的损伤模型、岩石块体力学、岩块稳定理论。

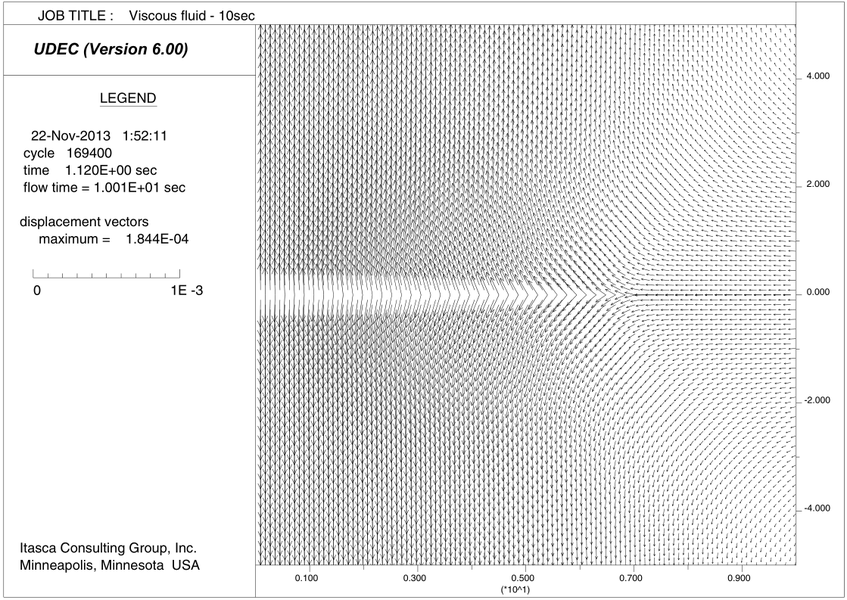

- 认识到时间对岩体变形的影响,提出了岩石流变力学。

- 在大量现场观测基础上,建立了更为完善的采动地表移动和变形值的计算和预测方法,开展了采场覆岩运动机理和规律研究。

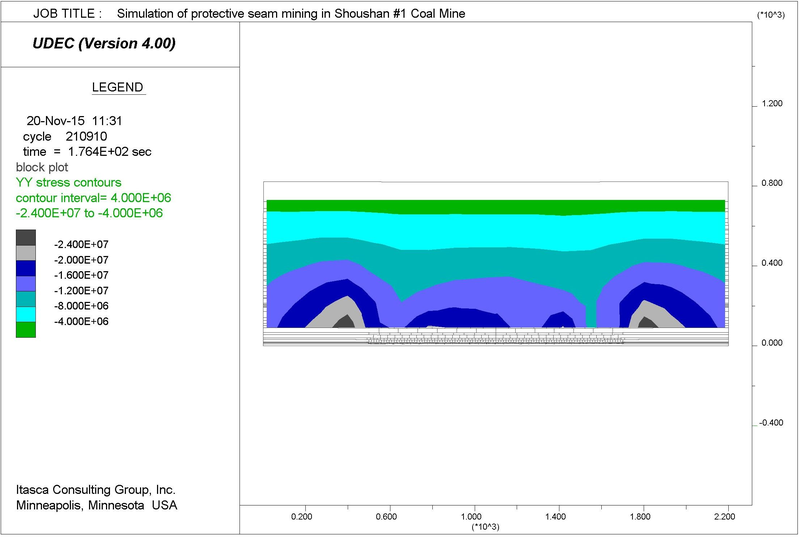

- 引入了各种数值分析方法:有限元法、边界元法、离散元法等。

4.4 近代发展阶段(续)

(2)应用研究方面:完善了各种矿压控制技术

- 采场支架选型,采场矿压显现规律,有冲击地压和煤与瓦斯突出危险煤层的开采技术。

- 改善了巷道支护技术。包括发展大断面、大缩量和高支撑力的可缩性金属支架,广泛采用锚喷支护,研制了多种新型锚杆,围岩注浆加固。

- 改善了回采工作面支护技术。回采工作面自移式液压支架日趋完善,广泛使用高压注水、超前爆破等手段控制坚硬顶板。

4.4 近代发展阶段(续)

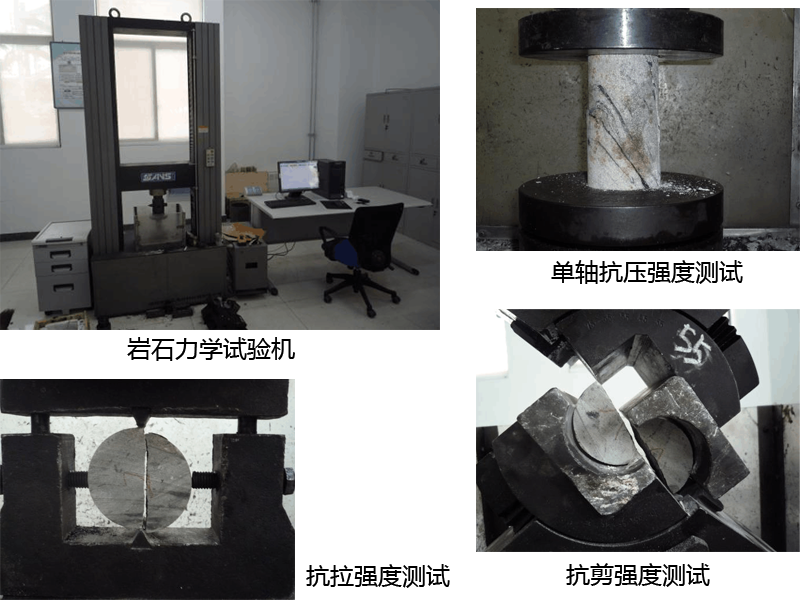

(3)实验研究方面:丰富了实验和观测手段

- 形成了丰富多样的测试手段和仪器设备。

- 大量开展了对岩体力学性质的实验室或现场测试及模拟。

第5节 我国矿山压力与岩层控制研究与发展概况

5.1 现场实测研究方面

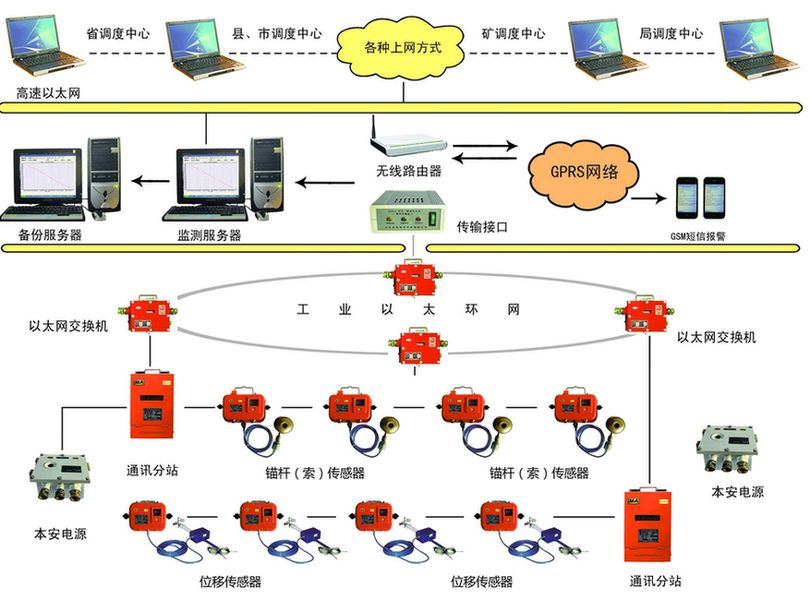

针对各种采掘条件、采掘技术、支护方式,研制了大量矿压测试仪器和设备,进行了大量现场矿压观测。

5.2 理论研究方面

(1)采场

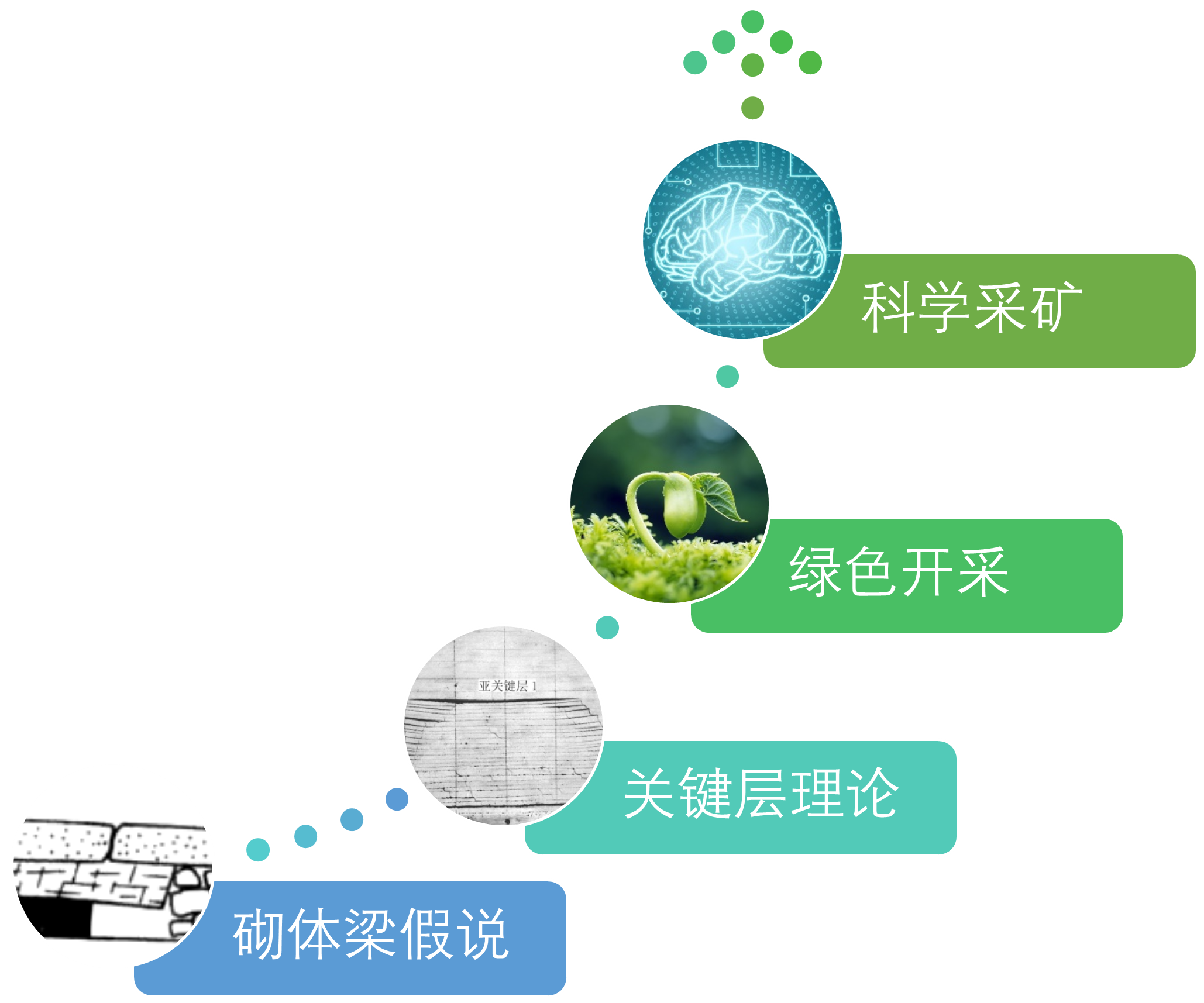

- 提出了采场覆岩“砌体梁”结构力学模型。

- “砌体梁”平衡的关键块研究及“S—R”稳定。

- 采场“支架—围岩”关系研究及整体力学模型的建立。

- 提出了采场覆岩控制的“关键层”理论。

5.2 理论研究方面

(2)巷道

- 提出了我国“缓倾斜、倾斜煤层回采巷道围岩稳定性分类”。

- 巷道布置改革及无煤柱护巷技术。

- 研究巷道支架与围岩关系,采用先进支护技术。

- 软岩巷道围岩控制理论与实践的发展。

- 巷道围岩控制设计决策及支护质量与顶板动态监测。

5.3 实验室研究方面

- 制定了《煤和岩石物理力学性质测定方法》标准。

- 建成了先进的自移式液压支架和巷道支架试验台。

- 大量使用相似材料模型进行矿压显现与控制模拟。

- 大量使用数值模拟方法进行矿压显现与控制模拟。

5.4 岩层控制实践方面

- 20世纪50~70年代:大量使用木支柱和金属摩擦支柱。

- 20世纪70~80年代:逐步以单体液压支柱和液压支架取代金属摩擦支柱。

- 20世纪80年代末:开始在煤矿推广回采工作面支护质量监测。

- 从1973年开始:开始发展自移式液压支架。

5.4 岩层控制实践方面

- 1980年以来:开展利用高压水对顶板进行预处理研究。

- 急倾斜特厚煤层的综放开采技术研究。

- 浅埋煤层采煤工作面矿压现象规律和矿压控制技术研究。

- 颁布了《巷道金属支架系列》标准。

- 积极推进先进的锚杆、锚索支护技术。

- ……

钱鸣高教授

钱鸣高,1932~2022,江苏无锡人,著名采矿工程专家,中国矿业大学教授,博士生导师,中国共产党党员,中国工程院院士。中国矿山压力与岩层控制学科主要奠基人之一。

2022年9月23日10时18分,钱鸣高院士在北京因病逝世,享年90岁。

沉痛悼念,深切缅怀!

钱鸣高教授

- 提出了采场上覆岩层的砌体梁平衡假说,以及老顶破断规律及其在破断时在岩体中引起的扰动理论,在国内外产生很大影响。

- 创立了以采场上覆岩层活动规律和支架—围岩系统为核心的工程理论体系,建立了“矿山压力预测,控制和监测”的实用工程技术,为煤炭安全生产和高产高效开采作出了贡献。

- 提出了岩层控制的关键层理论。

- 提出了符合科学发展观的绿色开采技术体系。

“煤炭行业的确比较艰苦,研究出成果不容易,这一点希望能得到社会的理解。我们的科研人员搞科研,一定要勤奋,有严谨的学风,胸怀大志,耐得住寂寞,兢兢业业做事,切忌浮躁。我希望通过煤炭科技工作者和社会的努力,使煤炭早日脱离高危行业,使煤炭行业成为社会欢迎的行业,能够聚集高级科技人才的行业。我希望自己和广大煤炭科研人员一起,利用有限的人生,使科学研究以最高的效率,像接力一样不断传承下去,以达到科学的顶峰,造福于人类。”

——钱鸣高

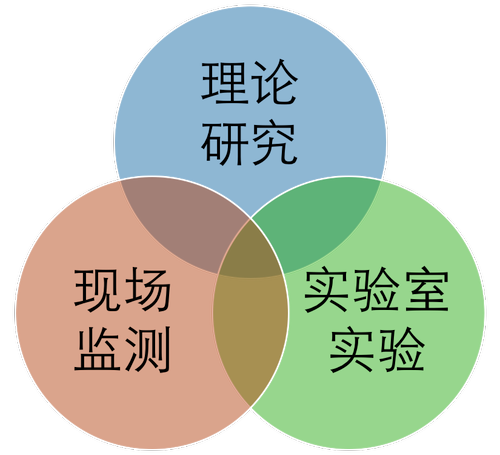

第6节 矿山压力与岩层控制的研究方法

6.1 理论研究

建立模型,利用各种工具进行数学力学分析。其主要研究方法有:

- 解析分析;

- 数值分析;

- 模糊分析、概率分析、随机分析、灵敏度分析、趋势分析等;

- 近代数学、力学和计算机科学方法。

6.2 实验室实验

- 岩石物理力学性质研究

- 相似材料模拟(物理模拟)

- 在实验室条件下研究支架的整体性能和有关参数

6.3 现场监测

- 采场矿压监测、巷道矿压监测和地表下沉监测

- 传统的监测方法,现代的自动化连续监测方法,遥测

- 计算机数据采集、传输、处理和分析预警

补充材料

岩石力学介绍

岩石力学

岩石力学(Rock Mechanics)是一门研究岩石及岩体在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科,又称岩体力学。它是一门介于地学与力学两门学科之间的边缘学科,在土木工程、地质工程、采矿工程、水利工程、交通工程等领域中得到了广泛应用。它是一门新兴的,与有关学科相互交叉的工程学科,需要应用数学、固体力学、流体力学、地质学、土力学、土木工程学等知识,并与这些学科相互交叉。

矿山压力与岩层控制主要应用岩石力学来解决问题。

主要研究内容

- 岩石的物质组成和结构特征;

- 岩石和岩体的本构关系(应力—应变关系);

- 工程岩体的应力、应变和强度理论;

- 岩石(岩块)室内实验;

- 岩体测试和工程稳定监测;

- 地质灾害致灾机理与防控。

研究方法

工程应用

- 地下硐室围岩的稳定性研究。包括地下开挖引起的应力重分布、围岩变形、围岩压力以及围岩加固等的理论与技术。

- 岩基的稳定性研究。包括在自然力和工程力作用下,岩基中的应力、变形、承载能力和稳定性等的理论和技术。

- 岩坡的稳定性研究。包括天然斜坡与人工边坡的稳定性,岩坡的应力分布、变形和破坏,岩坡的失稳等的理论与技术。

工程应用(续)

- 岩石破碎研究。如将岩石破碎成各种所要求的规格,以作为有关建筑材料(建筑物面石、 土坝护石、 堆石坝和防波堤石料、混凝土骨料等)。

- 岩石爆破研究。如用定向爆破筑坝,巷道掘进和采矿等。

- 地质问题的研究。如分析因开采地下矿体和液体而地表下陷、解释地球构造理论、预估地震和控制地震等。

- 岩体力学的新理论新方法的研究。

发展简史

- 初始阶段(19世纪末~20世纪初)

- 经验理论阶段(20世纪初~20世纪30年代)

- 经典理论阶段(20世纪30年代~20世纪60年代)

- 近代发展阶段(20世纪60年代至今)

发展简史

一、初始阶段

19世纪末~20世纪初,岩石力学的萌芽时期,产生了初步理论以解决岩体开挖的力学计算问题。

如1912年海姆提出了静水压力理论,即认为地下处于静水压力状态,压力为γH。朗金和金尼克也提出了相似的理论。但他们认为只有垂直压力等于γH,而水平压力为λγH。

发展简史

二、经验理论阶段

20世纪初~20世纪30年代,出现了根据生产经验提出的地压理论,并开始用材料力学和结构力学的方法分析地下工程的支护问题。

如普罗托吉雅柯诺夫提出了自然平衡拱学说,即普氏理论;并提出以岩石坚固性系数(普氏系数)作为定量分类指标的岩体分类方法。太沙基于1925年出版了《建筑土力学》,是第一本土力学专著,并被广泛应用于解决岩体工程问题。

发展简史

三、经典理论阶段

20世纪30年代~20世纪60年代,岩石力学学科形成的重要阶段。

弹性力学和塑性力学被引入岩石力学,确立了一些经典计算公式,形成围岩和支护共同作用的理论。结构面对岩体力学性质的影响受到重视,许多岩石力学文献和专著被出版,实验方法也逐渐完善,岩体工程技术问题的解决,岩石力学发展到该阶段已经成为一门独立的学科。形成了连续介质理论和地质力学理论两大学派。

三、经典理论阶段

(1)连续介质理论

又称“工程岩石力学理论”,以法国塔罗渤为代表。该学派以工程观点来研究岩石力学,偏重于岩石的工程特性方面,注重弹塑性理论方面的研究,将岩体的不均匀性概化为均值的连续介质,小岩块试件的力学试验与原位力学测试并举。

1951年,塔罗渤出版《岩石力学》,是该学派最早的代表著作;1969年,英国的耶格按此观点又出版了《岩石力学基础》。

三、经典理论阶段

(2)地质力学理论

以“奥地利学派”为代表,由缪勒和斯提尼所开创。此学派偏重于地质力学方面,主张岩石块与岩体要严格区分;岩体的变形不是岩石块本身的变形,而是岩石块移动导致岩体的变形;否认小岩石块试件的力学试验,主张通过现场(原位)力学测定,才能有效地获取岩体力学的真实性。该学派创立了“新奥地利隧道掘进法”(简称“新奥法”)。

发展简史

四、近代发展阶段

20世纪60年代至今,岩石力学理论和实践的新进展阶段。

用更为复杂的多种多样的力学模型来分析岩石力学问题,把力学、物理学、系统工程、现代数理科学、现代信息技术的最新成果引入岩石力学。电子计算机的广泛应用使流变学、断裂力学、非连续介质力学、数值方法、灰色理论、人工智能、非线性理论等在岩石力学与工程中的应用成为可能。

参考文献

- 钱鸣高, 许家林, 王家臣, 伍永平. 矿山压力与岩层控制(第三版)[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2021.

- Syd S. Peng. Coal Mine Ground Control (Third Edition) [M]. Society for Mining Metallurgy, 2008.

- Barry H.G. Brady, E.T. Brown. Rock Mechanics For Underground Mining (Third Edition) [M]. Springer, 2004.

- 李俊平, 连民杰. 矿山岩石力学[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2011.

- 沈明荣, 陈建峰. 岩体力学[M]. 上海: 同济大学出版社, 2006.

- 钱鸣高, 缪协兴, 许家林等. 岩层控制的关键层理论[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2003.

- 岑传鸿, 窦林名. 采场顶板控制及监测技术(第二版)[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2009.

学习要求

- 掌握矿山压力、矿山压力显现和矿山压力控制的概念。

- 了解矿山压力与岩层控制在采矿工业发展中所起的作用。

- 了解矿山压力与岩层控制的属性与特色。

- 了解矿山压力与岩层控制的主要研究任务及发展阶段。

- 了解矿山压力与岩层控制的主要研究方法。